三叉神经痛的治疗方法有药物治疗和手术治疗,但是患者要根据自身情况采取合适的治疗方法,不能盲目选择,针对性的治疗才能药到病除,下面就为大家简单介绍一下该怎么治疗三叉神经痛。

1.药物治疗

药物治疗必须正规,当药物治疗无效或仅部分有效时,必须重新考虑诊断是否正确。如果诊断正确、用药方法得当或药物毒副作用大,则可改用其他药;如多种药物治疗仍无效,方考虑非药物治疗。

(1)卡马西平:

1962年Blom首先报道运用卡马西平治疗面部疼痛。卡马西平是目前治疗三叉神经痛的首选药物。其机制是降低脊髓三叉神经核的神经元对刺激的反应。初服200mg,1~2次/d,症状不能控制时,每天增加100mg,直至疼痛缓解或出现不良反应。每天最大剂量为1000~1600mg。

不良反应约见于30%的病例,某些为剂量依赖性,如:头晕、嗜睡、眼球震颤等;另一些为非剂量依赖性,如药物性肝炎、充血性心力衰竭、皮疹等,孕妇忌用。周期性监测血象非常必要,开始2个月每周1次,以后每年4次。剂量调整主要依靠临床症状的缓解程度和是否出现不良反应,血药浓度测定没有帮助。

(2)苯妥英钠:

1942年Bergouignan首先运用苯妥英钠治疗面部疼痛。其机制可能也是降低脊髓三叉神经核的神经元对刺激的反应。目前仅用于复发或不能耐受卡马西平的病例,200~500mg/d。与抗癫痫治疗不同,血药浓度与疼痛控制的效果不相关。不良反应有皮疹、肝脏损害、骨髓抑制等。

(3)七叶莲:

为木通科野木瓜属又名假荔枝的一种草药。止痛疗效达60%左右。口服,每次0.4g,4次/d。无严重不良反应,少数可有口干、中上腹不适、食欲减退、轻微头昏等,停药后可恢复。与苯妥英钠、卡马西平合用可提高疗效。

(4)巴氯芬:

为氨酪酸(GABA)的衍生物。作用机制可能是在氨酪酸(GABA)受体突触前与之结合,抑制兴奋性氨基酸的释放,抑制单突触反射和多突触反射,缓解痉挛状态。5mg/次,3次/d。常见的不良反应有恶心、皮疹、头昏、嗜睡、肝功能影响、诱发癫痫等。

2.理疗:可用间动电(疏密波)疗法或旋磁疗法。也可用激光疗法,采用氮氖激光照射半月神经节。

3.神经阻滞疗法:

当药物治疗无效或有不良反应时,而疼痛严重者可行神经阻滞疗法。最常用的注射药物为无水酒精。三叉神经半月节或周围支,因感觉神经受破坏而止痛。疗效可持续数月至数年,但易复发。

4.射频电流经皮选择性热凝术:

该术优点为可选择性破坏三叉神经的痛觉纤维,而基本上不损害触觉纤维。近期疗效尚可,但容易复发。一般做1~2次,间隔1~2天。

5.手术治疗

(1)微血管减压手术:采用显微神经外科技术行三叉神经痛血管减压手术,

适应证:①药物或经皮穿刺治疗失败的病例;②不能接受其他方法治疗后出现的面部麻木的病例;③三叉神经第1支疼痛的病例;④病人一般状况较好,无严重器质性病变,能耐受手术;⑤排除多发性硬化或小脑脑桥角肿瘤等病变。

(2)经皮穿刺射频毁损术:射频治疗通过应用合适的温度可选择性地毁损三叉神经A-delta和C类纤维,治疗疼痛,而保存面部触觉。

适应证:①药物治疗无效或不能耐受药物不良反应者;②高龄或一般情况差,不能耐受开颅手术者;③合并多发性硬化的病例。

(3)γ-刀放射外科治疗:

应用γ-刀毁损三叉神经感觉神经根,治疗三叉神经痛。运用X线定位,靶点采用三叉神经节,治疗后复发率高。1993年Hakanson和Lindquist等报道选择三叉神经接近脑桥的神经根的位置作为靶点,取得较好的疗效。近来Lunsford和Kondziolka报道了运用高磁场的MRI定位,治疗80例三叉神经痛的最初经验。

适应证:①药物治疗无效或不能耐受药物不良反应者;②其他治疗无效或复发者;③合并多发性硬化者;④身体情况差或年迈不能耐受手术或不能因手术而停用某些药物(如抗凝剂)治疗者。

南京仁康医院的“MTN神经介入修复体系”专业治疗三叉神经痛疾病 适应症:久治不愈、反复发作的患者;药物免疫、治疗失败的患者;不适合手术的中老年患者

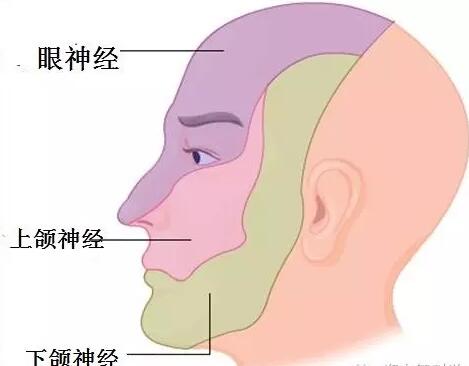

原理:从痛觉神经传导入手,根据三叉神经的分布及走向,采用面神经功能检测仪精确定位导致疼痛的具体神经分支,在不损伤其它神经及组织的前提下,锁定分支痛觉神经纤维,激活修复,祛除痛觉神经信号的传递。

疗效:被患者誉为“三叉神经痛、面肌痉挛终结者”